極端偏執狂為情割耳朵花了七年時間來恢復梵高的真相

2016年,英國BBC播出了一部名為《梵高割耳之謎》的紀錄片,

以英國藝術愛好者貝爾納黛特墨菲為基礎(BernadetteMurphy)梵高事跡所在的小說《梵高的耳朵》花了七年時間進行深入調查。

今年2月,這部小說發行了中文版,揭示了1888年12月23日晚阿爾勒梵高割耳之謎,

此外,它還為每個人提供了一個更真實的視角。

對許多人來說,荷蘭畫家梵高的一生完美詮釋了什么是“瘋狂”的藝術家。

他的故事充滿了傳奇色彩,因為他精神失常,討厭世俗,割耳朵等等。

梵高去世44年后,31歲的美國作家歐文斯通出版了改編自梵高生活的小說《渴望生活》,成為許多人了解梵高的重要途徑。

然而,隨著梵高和他的家人和朋友的信件的披露,這本書被認為增加了作者太多的主觀意識,太理想化了。

學者們對1888年12月發生的割耳事件一直存在爭議。

這也是貝爾納黛特墨菲一直感到困惑的問題。在去阿爾勒進行多年的調查后,墨菲把研究結果寫成了梵高的耳朵。

回到1887年,由于對巴黎社交生活的厭倦,以及與弟弟提奧因同居而逐漸緊張的關系,

第二年春天,梵高搬到法國普羅旺斯的阿爾勒市,立刻被這里的風土人情所吸引,迎來了靈感的高潮。

在創作《吃土豆的人》等畫作時,他改變了沉重而灰暗的色調,選擇了粗糙而耀眼的美麗色彩相互碰撞,

棄繁簡單而大量地吸收了日本浮世畫的風格,創作了《向日葵》、《星夜》等靜物題材作品,以及許多個人風格明顯的人物畫像。

梵高在工作室工作,1888年5月至9月,

年輕畫家埃米爾伯納德是他和提奧想象中的南方工作室計劃中最早想要吸收的人才,

伯納德因家庭原因無法共同參與盛舉后,因惡病纏身,

經常缺錢的保羅高,成了與梵高同伴,搬到阿爾勒的頭號候選人。

除了眾所周知的說法,梵高割耳給了一個年輕的妓女,

2009年,兩位德國學者漢斯考夫曼和麗塔維爾德甘斯對梵高割耳事件提出了猜測。

他們以為是高更用劍割下梵高的耳朵,然后割耳事件,兩人達成協議,以后就不說話了。

然而,高更在他的自傳體小說《此前此后》中(AvantetAprs)中描述道:

在阿爾勒決定離開后,他與梵高發生了爭執。

梵高寫道,梵高拿著剃刀追他,直到高更阻止他,然后梵高回家自殘。

至于自殘的嚴重程度,美國歷史學家史蒂文奈菲(StevenNaifeh)在2011年出版的《梵高傳》中,

見過梵高的證人都說割掉的不是整只耳朵,他們都“看到一些耳朵還留著,

其實留下的部分很大,從前面看,根本沒有注意到耳朵被割傷”。

然而,隨著《梵高的耳朵》的出版,梵高在阿爾勒的一年生活經歷幾乎被定論為一個新的逆轉,

經過七年的深入田野調查,墨菲建立了阿爾勒1.5萬多人的居民檔案,

梵高在阿爾勒期間接觸過的所有人,尤其是與梵高共生九個月的高更,都進行了大量篩查。

荷蘭梵高博物館作為世界著名的梵高研究中心,肯定了墨菲的研究成果,

并為墨菲舉辦了個展,展示了其發現的關鍵證據。

梵高的形象在墨菲的調查中逐漸清晰友好。

不像人們普遍認為的那樣,他總是衣衫襤褸,窮困潦倒;

相反,當他第一次來到阿爾勒時,他的衣著和行為仍然很時尚。

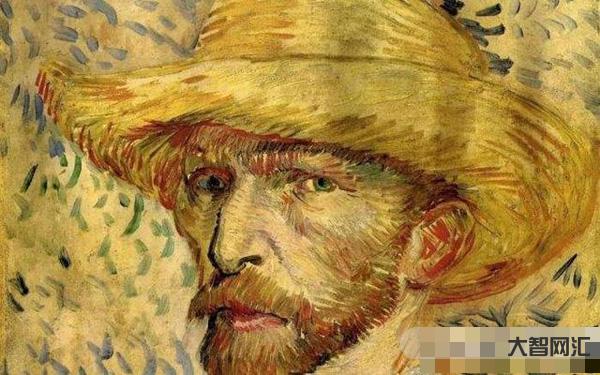

他喜歡穿白色西裝和草帽,甚至穿黑色天鵝絨夾克,因為他模仿他的偶像阿道夫蒙蒂切利。

后來人們在他的自畫像中看到的農民形象,是他在阿爾勒住了很久,入鄉隨俗后才改變的風格。

在墨菲看來,梵高對人和事都有一種偏執狂的極端,仇恨和愛是毫無保留的。

比如割耳贈人。

在調查過程中,她不小心發現了梵高割耳當天收治他的醫生畫的素描,

上面清楚地表明,梵高割掉了整只左耳,臉頰邊緣只剩下一小塊耳垂。

經過對同名者的比較,墨菲發現梵高送給耳朵的Rachel可能不是妓女,而是妓院的女仆。

她甚至聯系了Rachel的后人,得知Rachel因為狂犬病留下了醒目的傷疤。

由于梵高毫無保留的性格和極端的同情心,墨菲推測梵高可能是在“信仰的驅使下”,希望把自己最好的一部分給瑞秋,以彌補她的不完整。

梵高當時確實有一些精神問題。

割耳事件后,生活環境的變化成了壓垮梵高的最后一根稻草。

在住院修養的兩周內,他住的黃房子的房東與一家煙草商簽訂了新的租約,

這意味著梵高的南方工作室計劃全部流產,這使他的精神狀態波動,

因此,后續小鎮30名居民聯合送梵高進精神病收容所。

通過對30人簽名的逐一調查,墨菲發現梵高信任的鄰居是悲劇加劇的始作俑者。

其中一個是伯納德蘇雷,房屋中介。

黃色的房子是一個很好的房地產,非常適合商店。它位于拐角處,面向公共花園,位于繁華地區。

不久前,在梵高的堅持下,黃家剛剛修好,安裝了煤氣燈。

當蘇雷得知梵高可能被送到精神病收容所時,他開始尋找新的租戶。

這30個聯名的人有一個共同點,他們都是蘇雷的朋友或工作伙伴。

這本聯名書背后可能有一種恐懼:一個小的封閉社區對外來者的恐懼;

對無限創造力的恐懼,如影隨形的瘋狂和古怪的行為。

精神病收容所的經歷加劇了梵高的精神問題,黃家和醫院都回不去了,周圍鄰居的背叛讓梵高心有余悸。

有人說,被誤解幾乎是每一個超越時代的天才的命運。

與當今大眾文化偶像的地位不同,很少有人真正理解和尊重梵高生活的時代。

據《每日電訊報》報道,梵高在阿爾勒度過了一段沮喪而靈感的生活。

在這一時期,從來沒有人如此細致地描繪過身邊人的群像,而《梵高的耳朵》做到了。