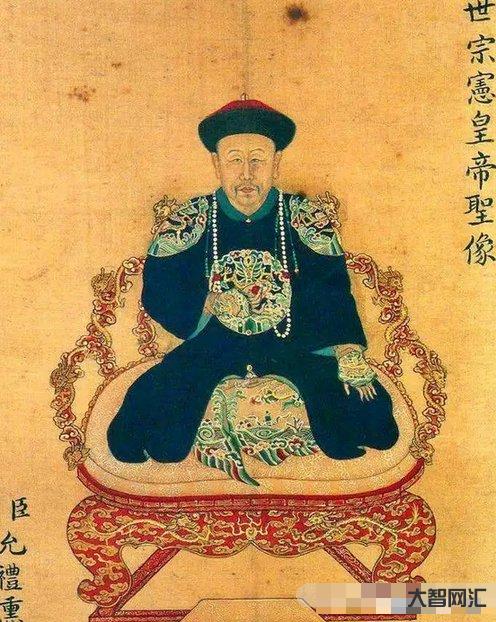

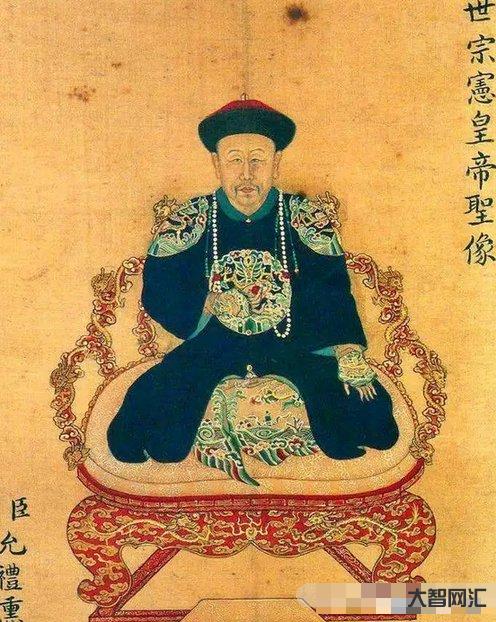

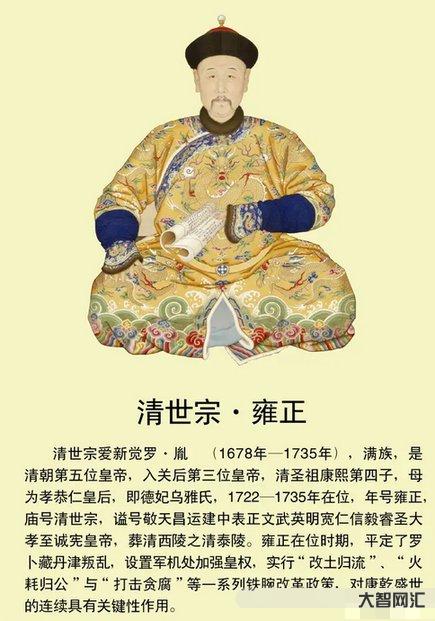

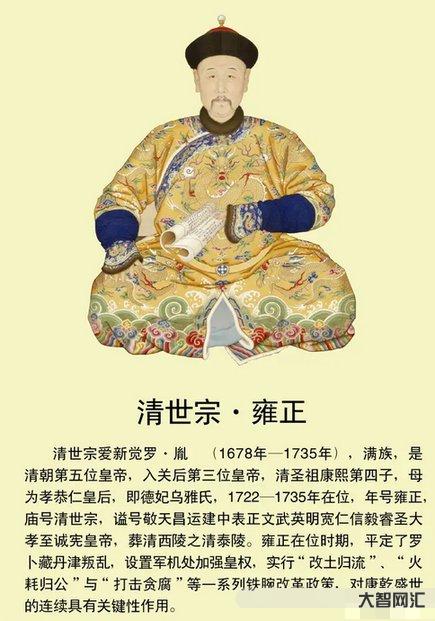

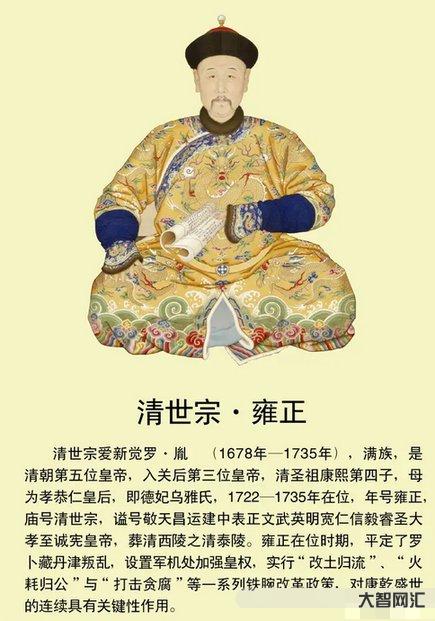

樓主搜集到的資料目前就是這些了,雖然各界對雍正皇帝即位的看法不同,但是不能否認雍正是清歷史上一位能干的皇帝。

英國歷史學者史景遷認為:

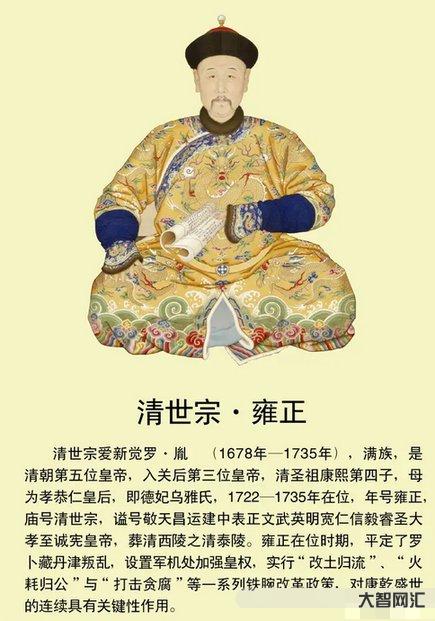

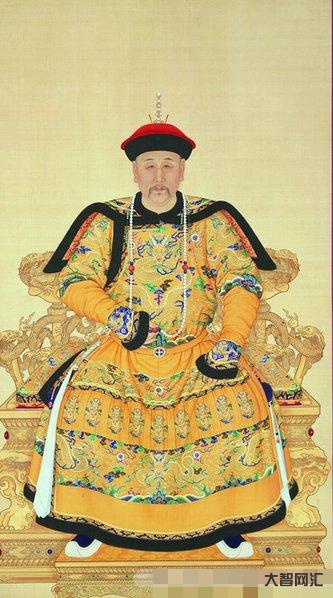

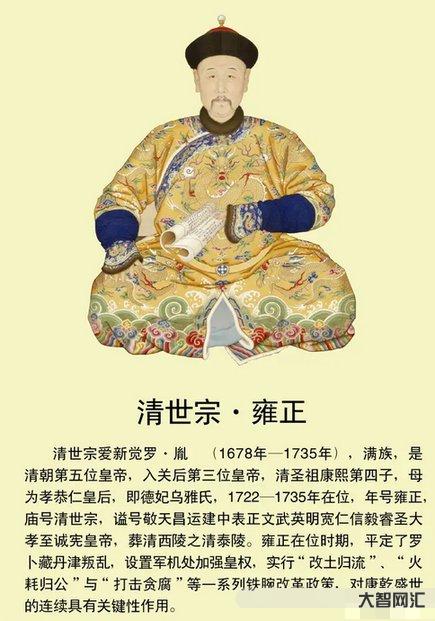

雍正的父親康熙為政寬松,執政末期受儲立之爭所擾且出現典型長壽帝王的統治能力退化現象,雍正即位之初的滿清實已浮現官僚組織膨大腐敗、農民生活水準惡化的危機;

由于雍正即位時正處于政治歷練、精神與人格上的成熟階段-45歲,因此得以精準的分析問題并有魄力的作出應對。

他的改革同時包含力行整頓與和現實的妥協-如火耗歸公與養廉銀。

雖然史學家黃仁宇認為雍正未能了解與解決明清兩代作為內斂式王朝的根本問題。

但滿清得以建立起一套繼續運行百年以上仍大致有效的統治體制,而未淪為“立國百年而亡”的異族王朝,此當歸功于雍正一朝的改革。

然而錢穆認為:雍正帝是有名的專制,他私派的特務人員監視全國各地地方長官一切活動,許多地方官的私生活,連家里的瑣事都瞞不過他,雖然雍正帝精明,但仍是獨裁的本質。

此外,雍正帝在平定外患之后,唯恐國內發生政變,于是使計把功高權重的大臣統統清除。

他把過去與其爭位的兩個兄弟——胤禩、允禟以種種罪名逮捕拘禁,并將為他策劃取得帝位的人處死,比如年羹堯和隆科多。

例如隆科多是這宗疑案的關鍵人物,康熙去世時他肯定在場,雍正繼位后,為何絞盡腦汁要置他于死地?康熙晚年貼身侍憲趙昌,常傳達康熙的命令,最終亦難逃雍正毒手。

另外,康熙死后葬在東陵,雍正則長住圓明園,另建西陵,似乎要遠遠躲開父親。

歷史學家認為這類悖于常理的舉止,反映迷信思想濃厚的雍正,可能自愧做了對不起父親的事,故不排除雍正確曾改遺詔,只不過手段不如民間傳說般單純。

樓主搜集到的資料目前就是這些了,雖然各界對雍正皇帝即位的看法不同,但是不能否認雍正是清歷史上一位能干的皇帝。

英國歷史學者史景遷認為:

雍正的父親康熙為政寬松,執政末期受儲立之爭所擾且出現典型長壽帝王的統治能力退化現象,雍正即位之初的滿清實已浮現官僚組織膨大腐敗、農民生活水準惡化的危機;

由于雍正即位時正處于政治歷練、精神與人格上的成熟階段-45歲,因此得以精準的分析問題并有魄力的作出應對。

他的改革同時包含力行整頓與和現實的妥協-如火耗歸公與養廉銀。

雖然史學家黃仁宇認為雍正未能了解與解決明清兩代作為內斂式王朝的根本問題。

但滿清得以建立起一套繼續運行百年以上仍大致有效的統治體制,而未淪為“立國百年而亡”的異族王朝,此當歸功于雍正一朝的改革。

然而錢穆認為:雍正帝是有名的專制,他私派的特務人員監視全國各地地方長官一切活動,許多地方官的私生活,連家里的瑣事都瞞不過他,雖然雍正帝精明,但仍是獨裁的本質。

此外,雍正帝在平定外患之后,唯恐國內發生政變,于是使計把功高權重的大臣統統清除。

他把過去與其爭位的兩個兄弟——胤禩、允禟以種種罪名逮捕拘禁,并將為他策劃取得帝位的人處死,比如年羹堯和隆科多。

在險被誤當廢紙處理掉之前,羅振玉以一萬二千元贖回。

最后在當時中央研究院歷史研究所所長傅斯年-后來成為首任臺灣大學校長奔走下,由中央研究院購入,成為研究明清歷史最珍貴的第一手資料。

由于檔案在初步整理時,并未料到會尋到“寶”,以致當年中研院曾流傳一則笑說。

當時的中研院歷史語言研究所考古組主任李濟半開玩笑的說:“難道在這批檔案中,找到滿清不曾入關的證據嗎?”

事后證實,這批檔案確實解開不少歷史疑團。

在全部共計二十一萬一千九百一十四件檔案中,不但發現雍正奪嫡并非史實,還發現清朝直隸總督兼北洋大臣李鴻章年輕時高中科舉進士第二甲第卅六名的小金榜,以及清朝圍剿鄭成功的詔書等。

雖然康熙傳位雍正的遺詔公開,打破“十”被改“于”的說法,但仍有歷史學家指出,此備受后世爭議的繼位事件中,仍有疑點。

例如隆科多是這宗疑案的關鍵人物,康熙去世時他肯定在場,雍正繼位后,為何絞盡腦汁要置他于死地?康熙晚年貼身侍憲趙昌,常傳達康熙的命令,最終亦難逃雍正毒手。

另外,康熙死后葬在東陵,雍正則長住圓明園,另建西陵,似乎要遠遠躲開父親。

歷史學家認為這類悖于常理的舉止,反映迷信思想濃厚的雍正,可能自愧做了對不起父親的事,故不排除雍正確曾改遺詔,只不過手段不如民間傳說般單純。

樓主搜集到的資料目前就是這些了,雖然各界對雍正皇帝即位的看法不同,但是不能否認雍正是清歷史上一位能干的皇帝。

英國歷史學者史景遷認為:

雍正的父親康熙為政寬松,執政末期受儲立之爭所擾且出現典型長壽帝王的統治能力退化現象,雍正即位之初的滿清實已浮現官僚組織膨大腐敗、農民生活水準惡化的危機;

由于雍正即位時正處于政治歷練、精神與人格上的成熟階段-45歲,因此得以精準的分析問題并有魄力的作出應對。

他的改革同時包含力行整頓與和現實的妥協-如火耗歸公與養廉銀。

雖然史學家黃仁宇認為雍正未能了解與解決明清兩代作為內斂式王朝的根本問題。

但滿清得以建立起一套繼續運行百年以上仍大致有效的統治體制,而未淪為“立國百年而亡”的異族王朝,此當歸功于雍正一朝的改革。

然而錢穆認為:雍正帝是有名的專制,他私派的特務人員監視全國各地地方長官一切活動,許多地方官的私生活,連家里的瑣事都瞞不過他,雖然雍正帝精明,但仍是獨裁的本質。

此外,雍正帝在平定外患之后,唯恐國內發生政變,于是使計把功高權重的大臣統統清除。

他把過去與其爭位的兩個兄弟——胤禩、允禟以種種罪名逮捕拘禁,并將為他策劃取得帝位的人處死,比如年羹堯和隆科多。

雍正的清白可謂得來不易,因為遺詔是混雜在清朝內閣大庫檔案中,曾經險被一把火燒清,幸被臺灣大學前校長傅斯年一手救回。

內閣在清朝是庶政中心,大庫收藏詔敕、題表奏章、史書、黃冊等文件,但歷代皇帝均沒有設專員管理,因此損毀嚴重。

至宣統元年,更因庫墻倒塌,大批檔案準備將之燒毀,幸得學部參事羅振玉阻止,輾轉交給歷史博館籌處,及后又因欠缺經費,被分裝成八千個麻袋,以銀洋四千元賣給北京同懋增紙廠。

在險被誤當廢紙處理掉之前,羅振玉以一萬二千元贖回。

最后在當時中央研究院歷史研究所所長傅斯年-后來成為首任臺灣大學校長奔走下,由中央研究院購入,成為研究明清歷史最珍貴的第一手資料。

由于檔案在初步整理時,并未料到會尋到“寶”,以致當年中研院曾流傳一則笑說。

當時的中研院歷史語言研究所考古組主任李濟半開玩笑的說:“難道在這批檔案中,找到滿清不曾入關的證據嗎?”

事后證實,這批檔案確實解開不少歷史疑團。

在全部共計二十一萬一千九百一十四件檔案中,不但發現雍正奪嫡并非史實,還發現清朝直隸總督兼北洋大臣李鴻章年輕時高中科舉進士第二甲第卅六名的小金榜,以及清朝圍剿鄭成功的詔書等。

雖然康熙傳位雍正的遺詔公開,打破“十”被改“于”的說法,但仍有歷史學家指出,此備受后世爭議的繼位事件中,仍有疑點。

例如隆科多是這宗疑案的關鍵人物,康熙去世時他肯定在場,雍正繼位后,為何絞盡腦汁要置他于死地?康熙晚年貼身侍憲趙昌,常傳達康熙的命令,最終亦難逃雍正毒手。

另外,康熙死后葬在東陵,雍正則長住圓明園,另建西陵,似乎要遠遠躲開父親。

歷史學家認為這類悖于常理的舉止,反映迷信思想濃厚的雍正,可能自愧做了對不起父親的事,故不排除雍正確曾改遺詔,只不過手段不如民間傳說般單純。

樓主搜集到的資料目前就是這些了,雖然各界對雍正皇帝即位的看法不同,但是不能否認雍正是清歷史上一位能干的皇帝。

英國歷史學者史景遷認為:

雍正的父親康熙為政寬松,執政末期受儲立之爭所擾且出現典型長壽帝王的統治能力退化現象,雍正即位之初的滿清實已浮現官僚組織膨大腐敗、農民生活水準惡化的危機;

由于雍正即位時正處于政治歷練、精神與人格上的成熟階段-45歲,因此得以精準的分析問題并有魄力的作出應對。

他的改革同時包含力行整頓與和現實的妥協-如火耗歸公與養廉銀。

雖然史學家黃仁宇認為雍正未能了解與解決明清兩代作為內斂式王朝的根本問題。

但滿清得以建立起一套繼續運行百年以上仍大致有效的統治體制,而未淪為“立國百年而亡”的異族王朝,此當歸功于雍正一朝的改革。

然而錢穆認為:雍正帝是有名的專制,他私派的特務人員監視全國各地地方長官一切活動,許多地方官的私生活,連家里的瑣事都瞞不過他,雖然雍正帝精明,但仍是獨裁的本質。

此外,雍正帝在平定外患之后,唯恐國內發生政變,于是使計把功高權重的大臣統統清除。

他把過去與其爭位的兩個兄弟——胤禩、允禟以種種罪名逮捕拘禁,并將為他策劃取得帝位的人處死,比如年羹堯和隆科多。

遺詔原文已正式曝光,當中關鍵之句是:“朕亦欣然安逝雍親王皇四子胤禛人品貴重深肖朕躬必能克承大統著繼朕登基即皇帝位即遵典制持服廿七日釋服布告中外咸使聞知”。

依此為據,與傳聞“傳位十四子”的說法明顯大有出入,雍正并未奪嫡,他繼承大統是出于康熙皇帝旨意,并無添加兩筆,將“十”變“于”。

雍正的清白可謂得來不易,因為遺詔是混雜在清朝內閣大庫檔案中,曾經險被一把火燒清,幸被臺灣大學前校長傅斯年一手救回。

內閣在清朝是庶政中心,大庫收藏詔敕、題表奏章、史書、黃冊等文件,但歷代皇帝均沒有設專員管理,因此損毀嚴重。

至宣統元年,更因庫墻倒塌,大批檔案準備將之燒毀,幸得學部參事羅振玉阻止,輾轉交給歷史博館籌處,及后又因欠缺經費,被分裝成八千個麻袋,以銀洋四千元賣給北京同懋增紙廠。

在險被誤當廢紙處理掉之前,羅振玉以一萬二千元贖回。

最后在當時中央研究院歷史研究所所長傅斯年-后來成為首任臺灣大學校長奔走下,由中央研究院購入,成為研究明清歷史最珍貴的第一手資料。

由于檔案在初步整理時,并未料到會尋到“寶”,以致當年中研院曾流傳一則笑說。

當時的中研院歷史語言研究所考古組主任李濟半開玩笑的說:“難道在這批檔案中,找到滿清不曾入關的證據嗎?”

事后證實,這批檔案確實解開不少歷史疑團。

在全部共計二十一萬一千九百一十四件檔案中,不但發現雍正奪嫡并非史實,還發現清朝直隸總督兼北洋大臣李鴻章年輕時高中科舉進士第二甲第卅六名的小金榜,以及清朝圍剿鄭成功的詔書等。

雖然康熙傳位雍正的遺詔公開,打破“十”被改“于”的說法,但仍有歷史學家指出,此備受后世爭議的繼位事件中,仍有疑點。

例如隆科多是這宗疑案的關鍵人物,康熙去世時他肯定在場,雍正繼位后,為何絞盡腦汁要置他于死地?康熙晚年貼身侍憲趙昌,常傳達康熙的命令,最終亦難逃雍正毒手。

另外,康熙死后葬在東陵,雍正則長住圓明園,另建西陵,似乎要遠遠躲開父親。

歷史學家認為這類悖于常理的舉止,反映迷信思想濃厚的雍正,可能自愧做了對不起父親的事,故不排除雍正確曾改遺詔,只不過手段不如民間傳說般單純。

樓主搜集到的資料目前就是這些了,雖然各界對雍正皇帝即位的看法不同,但是不能否認雍正是清歷史上一位能干的皇帝。

英國歷史學者史景遷認為:

雍正的父親康熙為政寬松,執政末期受儲立之爭所擾且出現典型長壽帝王的統治能力退化現象,雍正即位之初的滿清實已浮現官僚組織膨大腐敗、農民生活水準惡化的危機;

由于雍正即位時正處于政治歷練、精神與人格上的成熟階段-45歲,因此得以精準的分析問題并有魄力的作出應對。

他的改革同時包含力行整頓與和現實的妥協-如火耗歸公與養廉銀。

雖然史學家黃仁宇認為雍正未能了解與解決明清兩代作為內斂式王朝的根本問題。

但滿清得以建立起一套繼續運行百年以上仍大致有效的統治體制,而未淪為“立國百年而亡”的異族王朝,此當歸功于雍正一朝的改革。

然而錢穆認為:雍正帝是有名的專制,他私派的特務人員監視全國各地地方長官一切活動,許多地方官的私生活,連家里的瑣事都瞞不過他,雖然雍正帝精明,但仍是獨裁的本質。

此外,雍正帝在平定外患之后,唯恐國內發生政變,于是使計把功高權重的大臣統統清除。

他把過去與其爭位的兩個兄弟——胤禩、允禟以種種罪名逮捕拘禁,并將為他策劃取得帝位的人處死,比如年羹堯和隆科多。

但是真的能代表雍正就是奪位的嗎?

后來,六月二十六日才對外開放的臺灣最高學術研究機構—中央研究院歷史文物陳列館,展示了大量清朝內閣文物,當中包括這份清圣祖康熙所立的遺詔,完全推翻了此“改字”之說。

遺詔原文已正式曝光,當中關鍵之句是:“朕亦欣然安逝雍親王皇四子胤禛人品貴重深肖朕躬必能克承大統著繼朕登基即皇帝位即遵典制持服廿七日釋服布告中外咸使聞知”。

依此為據,與傳聞“傳位十四子”的說法明顯大有出入,雍正并未奪嫡,他繼承大統是出于康熙皇帝旨意,并無添加兩筆,將“十”變“于”。

雍正的清白可謂得來不易,因為遺詔是混雜在清朝內閣大庫檔案中,曾經險被一把火燒清,幸被臺灣大學前校長傅斯年一手救回。

內閣在清朝是庶政中心,大庫收藏詔敕、題表奏章、史書、黃冊等文件,但歷代皇帝均沒有設專員管理,因此損毀嚴重。

至宣統元年,更因庫墻倒塌,大批檔案準備將之燒毀,幸得學部參事羅振玉阻止,輾轉交給歷史博館籌處,及后又因欠缺經費,被分裝成八千個麻袋,以銀洋四千元賣給北京同懋增紙廠。

在險被誤當廢紙處理掉之前,羅振玉以一萬二千元贖回。

最后在當時中央研究院歷史研究所所長傅斯年-后來成為首任臺灣大學校長奔走下,由中央研究院購入,成為研究明清歷史最珍貴的第一手資料。

由于檔案在初步整理時,并未料到會尋到“寶”,以致當年中研院曾流傳一則笑說。

當時的中研院歷史語言研究所考古組主任李濟半開玩笑的說:“難道在這批檔案中,找到滿清不曾入關的證據嗎?”

事后證實,這批檔案確實解開不少歷史疑團。

在全部共計二十一萬一千九百一十四件檔案中,不但發現雍正奪嫡并非史實,還發現清朝直隸總督兼北洋大臣李鴻章年輕時高中科舉進士第二甲第卅六名的小金榜,以及清朝圍剿鄭成功的詔書等。

雖然康熙傳位雍正的遺詔公開,打破“十”被改“于”的說法,但仍有歷史學家指出,此備受后世爭議的繼位事件中,仍有疑點。

例如隆科多是這宗疑案的關鍵人物,康熙去世時他肯定在場,雍正繼位后,為何絞盡腦汁要置他于死地?康熙晚年貼身侍憲趙昌,常傳達康熙的命令,最終亦難逃雍正毒手。

另外,康熙死后葬在東陵,雍正則長住圓明園,另建西陵,似乎要遠遠躲開父親。

歷史學家認為這類悖于常理的舉止,反映迷信思想濃厚的雍正,可能自愧做了對不起父親的事,故不排除雍正確曾改遺詔,只不過手段不如民間傳說般單純。

樓主搜集到的資料目前就是這些了,雖然各界對雍正皇帝即位的看法不同,但是不能否認雍正是清歷史上一位能干的皇帝。

英國歷史學者史景遷認為:

雍正的父親康熙為政寬松,執政末期受儲立之爭所擾且出現典型長壽帝王的統治能力退化現象,雍正即位之初的滿清實已浮現官僚組織膨大腐敗、農民生活水準惡化的危機;

由于雍正即位時正處于政治歷練、精神與人格上的成熟階段-45歲,因此得以精準的分析問題并有魄力的作出應對。

他的改革同時包含力行整頓與和現實的妥協-如火耗歸公與養廉銀。

雖然史學家黃仁宇認為雍正未能了解與解決明清兩代作為內斂式王朝的根本問題。

但滿清得以建立起一套繼續運行百年以上仍大致有效的統治體制,而未淪為“立國百年而亡”的異族王朝,此當歸功于雍正一朝的改革。

然而錢穆認為:雍正帝是有名的專制,他私派的特務人員監視全國各地地方長官一切活動,許多地方官的私生活,連家里的瑣事都瞞不過他,雖然雍正帝精明,但仍是獨裁的本質。

此外,雍正帝在平定外患之后,唯恐國內發生政變,于是使計把功高權重的大臣統統清除。

他把過去與其爭位的兩個兄弟——胤禩、允禟以種種罪名逮捕拘禁,并將為他策劃取得帝位的人處死,比如年羹堯和隆科多。

及后胤禛趕到康熙所在的暢春園,三次晉見康熙問安,至夜間戌時康熙去世,由隆科多向胤禛宣讀遺詔,據說他當時并無繼任王位的心理準備,眾王子向他叩首,他還呆立當場。

但有說康熙彌留之際的遺詔,已被當時控制局勢的雍正和隆科多篡改,遺詔上本為“傳位十四阿哥”,但“十”被改為“于”,結果雍正成功奪位。

這個版本流傳已久,成為不少歷史故事的題材,當年改編自二月河名著《雍正皇朝》的電視劇,在香港播映時更掀起“雍正熱潮”。

但是真的能代表雍正就是奪位的嗎?

后來,六月二十六日才對外開放的臺灣最高學術研究機構—中央研究院歷史文物陳列館,展示了大量清朝內閣文物,當中包括這份清圣祖康熙所立的遺詔,完全推翻了此“改字”之說。

遺詔原文已正式曝光,當中關鍵之句是:“朕亦欣然安逝雍親王皇四子胤禛人品貴重深肖朕躬必能克承大統著繼朕登基即皇帝位即遵典制持服廿七日釋服布告中外咸使聞知”。

依此為據,與傳聞“傳位十四子”的說法明顯大有出入,雍正并未奪嫡,他繼承大統是出于康熙皇帝旨意,并無添加兩筆,將“十”變“于”。

雍正的清白可謂得來不易,因為遺詔是混雜在清朝內閣大庫檔案中,曾經險被一把火燒清,幸被臺灣大學前校長傅斯年一手救回。

內閣在清朝是庶政中心,大庫收藏詔敕、題表奏章、史書、黃冊等文件,但歷代皇帝均沒有設專員管理,因此損毀嚴重。

至宣統元年,更因庫墻倒塌,大批檔案準備將之燒毀,幸得學部參事羅振玉阻止,輾轉交給歷史博館籌處,及后又因欠缺經費,被分裝成八千個麻袋,以銀洋四千元賣給北京同懋增紙廠。

在險被誤當廢紙處理掉之前,羅振玉以一萬二千元贖回。

最后在當時中央研究院歷史研究所所長傅斯年-后來成為首任臺灣大學校長奔走下,由中央研究院購入,成為研究明清歷史最珍貴的第一手資料。

由于檔案在初步整理時,并未料到會尋到“寶”,以致當年中研院曾流傳一則笑說。

當時的中研院歷史語言研究所考古組主任李濟半開玩笑的說:“難道在這批檔案中,找到滿清不曾入關的證據嗎?”

事后證實,這批檔案確實解開不少歷史疑團。

在全部共計二十一萬一千九百一十四件檔案中,不但發現雍正奪嫡并非史實,還發現清朝直隸總督兼北洋大臣李鴻章年輕時高中科舉進士第二甲第卅六名的小金榜,以及清朝圍剿鄭成功的詔書等。

雖然康熙傳位雍正的遺詔公開,打破“十”被改“于”的說法,但仍有歷史學家指出,此備受后世爭議的繼位事件中,仍有疑點。

例如隆科多是這宗疑案的關鍵人物,康熙去世時他肯定在場,雍正繼位后,為何絞盡腦汁要置他于死地?康熙晚年貼身侍憲趙昌,常傳達康熙的命令,最終亦難逃雍正毒手。

另外,康熙死后葬在東陵,雍正則長住圓明園,另建西陵,似乎要遠遠躲開父親。

歷史學家認為這類悖于常理的舉止,反映迷信思想濃厚的雍正,可能自愧做了對不起父親的事,故不排除雍正確曾改遺詔,只不過手段不如民間傳說般單純。

樓主搜集到的資料目前就是這些了,雖然各界對雍正皇帝即位的看法不同,但是不能否認雍正是清歷史上一位能干的皇帝。

英國歷史學者史景遷認為:

雍正的父親康熙為政寬松,執政末期受儲立之爭所擾且出現典型長壽帝王的統治能力退化現象,雍正即位之初的滿清實已浮現官僚組織膨大腐敗、農民生活水準惡化的危機;

由于雍正即位時正處于政治歷練、精神與人格上的成熟階段-45歲,因此得以精準的分析問題并有魄力的作出應對。

他的改革同時包含力行整頓與和現實的妥協-如火耗歸公與養廉銀。

雖然史學家黃仁宇認為雍正未能了解與解決明清兩代作為內斂式王朝的根本問題。

但滿清得以建立起一套繼續運行百年以上仍大致有效的統治體制,而未淪為“立國百年而亡”的異族王朝,此當歸功于雍正一朝的改革。

然而錢穆認為:雍正帝是有名的專制,他私派的特務人員監視全國各地地方長官一切活動,許多地方官的私生活,連家里的瑣事都瞞不過他,雖然雍正帝精明,但仍是獨裁的本質。

此外,雍正帝在平定外患之后,唯恐國內發生政變,于是使計把功高權重的大臣統統清除。

他把過去與其爭位的兩個兄弟——胤禩、允禟以種種罪名逮捕拘禁,并將為他策劃取得帝位的人處死,比如年羹堯和隆科多。

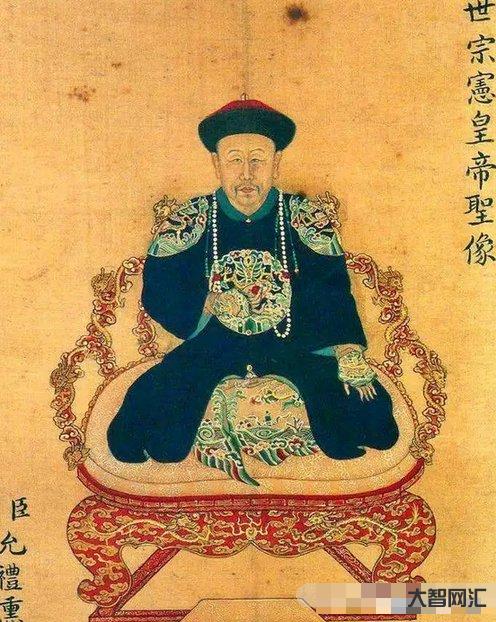

雍正皇帝登基的事,一向是歷史疑團,據野史記載,康熙六十一年十一月十三日凌晨,康熙病情突然惡化。

傳諸王子入見,王三子、王七子、王八子、王九子、王十子、王十二子、王十三子以及步軍統領、理藩院尚書隆科多等八人急至御榻前。

康熙下達詔書,當時身為四子的胤禛-雍正并不在場。

及后胤禛趕到康熙所在的暢春園,三次晉見康熙問安,至夜間戌時康熙去世,由隆科多向胤禛宣讀遺詔,據說他當時并無繼任王位的心理準備,眾王子向他叩首,他還呆立當場。

但有說康熙彌留之際的遺詔,已被當時控制局勢的雍正和隆科多篡改,遺詔上本為“傳位十四阿哥”,但“十”被改為“于”,結果雍正成功奪位。

這個版本流傳已久,成為不少歷史故事的題材,當年改編自二月河名著《雍正皇朝》的電視劇,在香港播映時更掀起“雍正熱潮”。

但是真的能代表雍正就是奪位的嗎?

后來,六月二十六日才對外開放的臺灣最高學術研究機構—中央研究院歷史文物陳列館,展示了大量清朝內閣文物,當中包括這份清圣祖康熙所立的遺詔,完全推翻了此“改字”之說。

遺詔原文已正式曝光,當中關鍵之句是:“朕亦欣然安逝雍親王皇四子胤禛人品貴重深肖朕躬必能克承大統著繼朕登基即皇帝位即遵典制持服廿七日釋服布告中外咸使聞知”。

依此為據,與傳聞“傳位十四子”的說法明顯大有出入,雍正并未奪嫡,他繼承大統是出于康熙皇帝旨意,并無添加兩筆,將“十”變“于”。

雍正的清白可謂得來不易,因為遺詔是混雜在清朝內閣大庫檔案中,曾經險被一把火燒清,幸被臺灣大學前校長傅斯年一手救回。

內閣在清朝是庶政中心,大庫收藏詔敕、題表奏章、史書、黃冊等文件,但歷代皇帝均沒有設專員管理,因此損毀嚴重。

至宣統元年,更因庫墻倒塌,大批檔案準備將之燒毀,幸得學部參事羅振玉阻止,輾轉交給歷史博館籌處,及后又因欠缺經費,被分裝成八千個麻袋,以銀洋四千元賣給北京同懋增紙廠。

在險被誤當廢紙處理掉之前,羅振玉以一萬二千元贖回。

最后在當時中央研究院歷史研究所所長傅斯年-后來成為首任臺灣大學校長奔走下,由中央研究院購入,成為研究明清歷史最珍貴的第一手資料。

由于檔案在初步整理時,并未料到會尋到“寶”,以致當年中研院曾流傳一則笑說。

當時的中研院歷史語言研究所考古組主任李濟半開玩笑的說:“難道在這批檔案中,找到滿清不曾入關的證據嗎?”

事后證實,這批檔案確實解開不少歷史疑團。

在全部共計二十一萬一千九百一十四件檔案中,不但發現雍正奪嫡并非史實,還發現清朝直隸總督兼北洋大臣李鴻章年輕時高中科舉進士第二甲第卅六名的小金榜,以及清朝圍剿鄭成功的詔書等。

雖然康熙傳位雍正的遺詔公開,打破“十”被改“于”的說法,但仍有歷史學家指出,此備受后世爭議的繼位事件中,仍有疑點。

例如隆科多是這宗疑案的關鍵人物,康熙去世時他肯定在場,雍正繼位后,為何絞盡腦汁要置他于死地?康熙晚年貼身侍憲趙昌,常傳達康熙的命令,最終亦難逃雍正毒手。

另外,康熙死后葬在東陵,雍正則長住圓明園,另建西陵,似乎要遠遠躲開父親。

歷史學家認為這類悖于常理的舉止,反映迷信思想濃厚的雍正,可能自愧做了對不起父親的事,故不排除雍正確曾改遺詔,只不過手段不如民間傳說般單純。

樓主搜集到的資料目前就是這些了,雖然各界對雍正皇帝即位的看法不同,但是不能否認雍正是清歷史上一位能干的皇帝。

英國歷史學者史景遷認為:

雍正的父親康熙為政寬松,執政末期受儲立之爭所擾且出現典型長壽帝王的統治能力退化現象,雍正即位之初的滿清實已浮現官僚組織膨大腐敗、農民生活水準惡化的危機;

由于雍正即位時正處于政治歷練、精神與人格上的成熟階段-45歲,因此得以精準的分析問題并有魄力的作出應對。

他的改革同時包含力行整頓與和現實的妥協-如火耗歸公與養廉銀。

雖然史學家黃仁宇認為雍正未能了解與解決明清兩代作為內斂式王朝的根本問題。

但滿清得以建立起一套繼續運行百年以上仍大致有效的統治體制,而未淪為“立國百年而亡”的異族王朝,此當歸功于雍正一朝的改革。

然而錢穆認為:雍正帝是有名的專制,他私派的特務人員監視全國各地地方長官一切活動,許多地方官的私生活,連家里的瑣事都瞞不過他,雖然雍正帝精明,但仍是獨裁的本質。

此外,雍正帝在平定外患之后,唯恐國內發生政變,于是使計把功高權重的大臣統統清除。

他把過去與其爭位的兩個兄弟——胤禩、允禟以種種罪名逮捕拘禁,并將為他策劃取得帝位的人處死,比如年羹堯和隆科多。

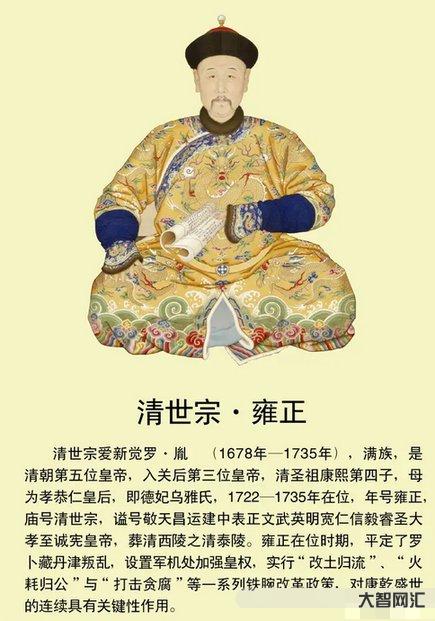

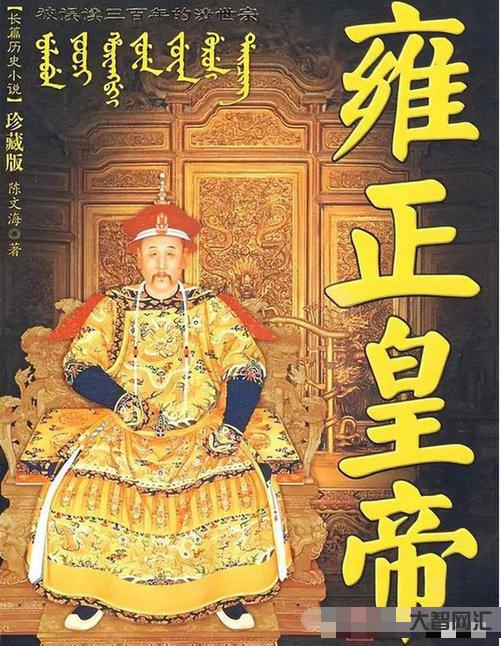

從以前就一直聽說過雍正皇帝是奪位的種種,但是問題就在這里,

坊間一直流傳,康熙臨終前立下的遺詔,曾被人由“傳位十四子”篡改為“傳位于四子”,此事因而成了滿清王朝的一宗奪嫡疑案。

康熙的這封遺詔最近在臺灣公開展出,是否能還雍正一個清白?

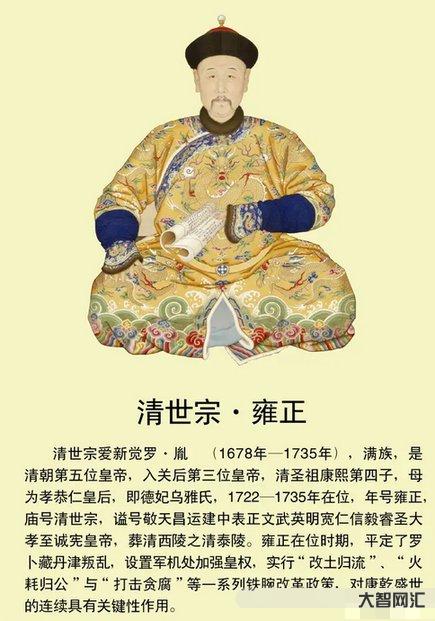

雍正皇帝登基的事,一向是歷史疑團,據野史記載,康熙六十一年十一月十三日凌晨,康熙病情突然惡化。

傳諸王子入見,王三子、王七子、王八子、王九子、王十子、王十二子、王十三子以及步軍統領、理藩院尚書隆科多等八人急至御榻前。

康熙下達詔書,當時身為四子的胤禛-雍正并不在場。

及后胤禛趕到康熙所在的暢春園,三次晉見康熙問安,至夜間戌時康熙去世,由隆科多向胤禛宣讀遺詔,據說他當時并無繼任王位的心理準備,眾王子向他叩首,他還呆立當場。

但有說康熙彌留之際的遺詔,已被當時控制局勢的雍正和隆科多篡改,遺詔上本為“傳位十四阿哥”,但“十”被改為“于”,結果雍正成功奪位。

這個版本流傳已久,成為不少歷史故事的題材,當年改編自二月河名著《雍正皇朝》的電視劇,在香港播映時更掀起“雍正熱潮”。

但是真的能代表雍正就是奪位的嗎?

后來,六月二十六日才對外開放的臺灣最高學術研究機構—中央研究院歷史文物陳列館,展示了大量清朝內閣文物,當中包括這份清圣祖康熙所立的遺詔,完全推翻了此“改字”之說。

遺詔原文已正式曝光,當中關鍵之句是:“朕亦欣然安逝雍親王皇四子胤禛人品貴重深肖朕躬必能克承大統著繼朕登基即皇帝位即遵典制持服廿七日釋服布告中外咸使聞知”。

依此為據,與傳聞“傳位十四子”的說法明顯大有出入,雍正并未奪嫡,他繼承大統是出于康熙皇帝旨意,并無添加兩筆,將“十”變“于”。

雍正的清白可謂得來不易,因為遺詔是混雜在清朝內閣大庫檔案中,曾經險被一把火燒清,幸被臺灣大學前校長傅斯年一手救回。

內閣在清朝是庶政中心,大庫收藏詔敕、題表奏章、史書、黃冊等文件,但歷代皇帝均沒有設專員管理,因此損毀嚴重。

至宣統元年,更因庫墻倒塌,大批檔案準備將之燒毀,幸得學部參事羅振玉阻止,輾轉交給歷史博館籌處,及后又因欠缺經費,被分裝成八千個麻袋,以銀洋四千元賣給北京同懋增紙廠。

在險被誤當廢紙處理掉之前,羅振玉以一萬二千元贖回。

最后在當時中央研究院歷史研究所所長傅斯年-后來成為首任臺灣大學校長奔走下,由中央研究院購入,成為研究明清歷史最珍貴的第一手資料。

由于檔案在初步整理時,并未料到會尋到“寶”,以致當年中研院曾流傳一則笑說。

當時的中研院歷史語言研究所考古組主任李濟半開玩笑的說:“難道在這批檔案中,找到滿清不曾入關的證據嗎?”

事后證實,這批檔案確實解開不少歷史疑團。

在全部共計二十一萬一千九百一十四件檔案中,不但發現雍正奪嫡并非史實,還發現清朝直隸總督兼北洋大臣李鴻章年輕時高中科舉進士第二甲第卅六名的小金榜,以及清朝圍剿鄭成功的詔書等。

雖然康熙傳位雍正的遺詔公開,打破“十”被改“于”的說法,但仍有歷史學家指出,此備受后世爭議的繼位事件中,仍有疑點。

例如隆科多是這宗疑案的關鍵人物,康熙去世時他肯定在場,雍正繼位后,為何絞盡腦汁要置他于死地?康熙晚年貼身侍憲趙昌,常傳達康熙的命令,最終亦難逃雍正毒手。

另外,康熙死后葬在東陵,雍正則長住圓明園,另建西陵,似乎要遠遠躲開父親。

歷史學家認為這類悖于常理的舉止,反映迷信思想濃厚的雍正,可能自愧做了對不起父親的事,故不排除雍正確曾改遺詔,只不過手段不如民間傳說般單純。

樓主搜集到的資料目前就是這些了,雖然各界對雍正皇帝即位的看法不同,但是不能否認雍正是清歷史上一位能干的皇帝。

英國歷史學者史景遷認為:

雍正的父親康熙為政寬松,執政末期受儲立之爭所擾且出現典型長壽帝王的統治能力退化現象,雍正即位之初的滿清實已浮現官僚組織膨大腐敗、農民生活水準惡化的危機;

由于雍正即位時正處于政治歷練、精神與人格上的成熟階段-45歲,因此得以精準的分析問題并有魄力的作出應對。

他的改革同時包含力行整頓與和現實的妥協-如火耗歸公與養廉銀。

雖然史學家黃仁宇認為雍正未能了解與解決明清兩代作為內斂式王朝的根本問題。

但滿清得以建立起一套繼續運行百年以上仍大致有效的統治體制,而未淪為“立國百年而亡”的異族王朝,此當歸功于雍正一朝的改革。

然而錢穆認為:雍正帝是有名的專制,他私派的特務人員監視全國各地地方長官一切活動,許多地方官的私生活,連家里的瑣事都瞞不過他,雖然雍正帝精明,但仍是獨裁的本質。

此外,雍正帝在平定外患之后,唯恐國內發生政變,于是使計把功高權重的大臣統統清除。

他把過去與其爭位的兩個兄弟——胤禩、允禟以種種罪名逮捕拘禁,并將為他策劃取得帝位的人處死,比如年羹堯和隆科多。