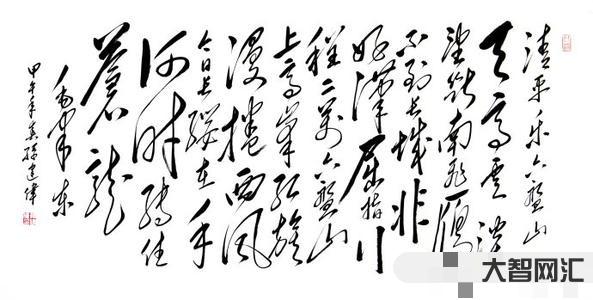

天高云淡,望斷南飛雁。開篇從登上六盤山所見景物寫起。

這兩句大意是說:在這天高氣清、淡云飄空的秋天,毛主席登上六盤山的峰頂,深情而久久地凝望著南飛的大雁,直到其消失在遠天的盡頭。

猶如一幅高原秋景圖,把讀者帶進了一個寥廓而明麗的藝術境界。

這里借景抒情,既是深秋景物的寫實,也抒發了毛主席長征以來戰勝了千山萬水,勝利在望時喜悅舒暢的心情。

“望斷”是久久凝望直到望不見還在望的意思。

如此一個細微動作,卻包蘊著毛主席無限情思:雁系候鳥,秋來南飛;而紅軍為了民族的生存卻跋山涉水,萬里北上。

大雁南飛的去路,不正是紅軍北上的來路嗎?

長征萬里,關山阻隔,大雁可憑借雙翅飛翔而過;紅軍則是歷盡了艱難險阻,靠著一雙鐵腳板走過來的。

毛主席仰望大雁南飛,也自然會想到留在南方根據地堅持游擊戰爭的革命戰友和人民。

紅軍一路播下的革命種子,如今是否已經開花結果?身在北國的毛主席,無時無刻不心系南方!

不到長城非好漢,屈指行程二萬。長城,指長征的目的地。這兩句大意是說:屈指一算,長征艱難的行程已走過兩萬余里了。

不到達目的地就不是英雄好漢。如果說前兩句所抒之情綿邈而深沉,這里毛主席筆鋒一振,則一變而為豪邁堅定了。

自打長征以來,一路上紅軍一以當十斬關奪隘的英雄壯舉已證明“紅軍是英雄好漢”。

然而此刻長征的目的地已相去不遠,如果就此半途而廢,還算得什么英雄好漢呢?

長城是中華民族的象征,是抵御外侮的鋼鐵屏障,它雄偉、堅定、壯觀。

毛主席以此同陜北革命根據地及抗日最前線聯系起來,對紅軍的謳歌贊美之情溢于言表。

“不到長城非好漢”,這氣壯山河的詩句,是對紅軍英雄氣概、革命豪情的贊歌,。

是紅軍長征必勝的決心和信心不可動搖的錚錚誓言,是鼓舞紅軍將士去奪取長征最后勝利的進軍號角。

也是對張國燾逃跑主義的有力批判。

在社會主義革命和社會主義建設時期,每當人們遇到困難和挫折,便會記起“不到長城非好漢”這鼓舞人心催人奮進的詩句。

毛主席詩詞中這類富有哲理和警策意味的句子還有不少,諸如:“雄關漫道真如鐵,而今邁步從頭越”“世上無難事,只要肯登攀”等。

雖終古長見而光景常新,總能不斷給人們以新的啟示。

屈指行程二萬。“屈指”,扳著指頭計算的意思。“二萬”系舉其成數,并非確指。

這一句是毛主席登上六盤山之后,對長征漫長而艱難的歷程的概括與深情的回顧。

“萬水千山只等閑”的紅軍,二萬里艱難的行程都勝利地走過來了,余下的這點兒路程更不在話下。

回顧中充滿了無限豪情和必勝的堅定信念。值得玩味的是,毛主席在“行程二萬”前面巧妙地冠以“屈指”二字。

一個細微的動作,體現了毛主席作為一位無產階級革命家從容不迫舉重若輕的廣闊胸襟和豪邁的氣度。

如果說上闋是由遠景興起對長征以來的深情回顧,下闋則就近景引出對長征前景的展望了。

六盤山上高峰,紅旗漫卷西風。“六盤山上高峰”,過闋點題,既收斂了上闋對長征的回顧,又開啟了下文對未來前程的展望。

“紅旗漫卷西風”,這首詞于1957年最早在《詩刊》1月號上發表的時候,“紅旗”原作“旄頭”,人民文學出版社1963年版《毛主席詩詞》改作“紅旗”。

一詞之改,色彩、形象更加鮮明,革命的象征意蘊也尤為顯豁了。

“漫卷”,舒卷自如的意思。鮮艷的革命紅旗在高高的六盤山上迎風招展,自然使人聯想到,這面火紅的戰旗,從井岡山一直打到六盤山,不但沒有倒,相反它更加鮮艷奪目,光彩照人。

它是革命勝利的象征,也是毛主席及廣大紅軍將士興奮喜悅心情的藝術再現。

“紅旗”的出現總是同勝利聯系在一起的:“紅旗躍過汀江,直下龍巖上杭”“頭上高山,風卷紅旗過大關”“山下山下,風展紅旗如畫”。

今天在六盤山上迎風招展的紅旗,明天也必將在全中國勝利飄揚。

毛主席站在六盤山上,勝利的喜悅和滿懷的豪情難以自抑,高瞻遠矚,遂逼出下文結尾兩句。

今日長纓在手,何時縛住蒼龍?這里毛主席用了兩個典故:“長纓”,長繩子。

《漢書終軍傳》云:武帝時終軍出使南越,“軍自請,愿受長纓,必羈南越王而致之闕下”。

“長纓”在這里借指革命武裝力量。蒼龍”,兇神惡煞。

語出《后漢書張純傳》注:“蒼龍,太歲也。”古代方士以太歲所在為兇方,因稱太歲為兇神惡煞,這里借指國民黨當局首領蔣介石。

兩句大意是說:如今中國人民已掌握了強大的革命武裝力量,打敗蔣介石已指日可待。

結尾兩句,毛主席用了兩個典故,生動形象地揭示了長征必將勝利的光明前景。

“何時縛住蒼龍”一句,并非詩人對克敵制勝缺乏信心而發出的無可奈何的慨嘆,而是故作設問,是毛主席和紅軍將士恨不得立刻就把敵人徹底消滅的急切心情的自然流露。

既已“長纓在手”,“蒼龍”被縛則定然無疑。“長征一完結,新局面就開始。”

結尾兩句,既揭示了全詞的主旨,也是全詞的高潮,曲筆為用,婉而有致,意味深長地表達了革命人民要戰勝一切敵人的雄心和壯志。

這首詞在當時曾鼓舞長征路上的紅軍將士奮然而前行,在今天新的形勢下,仍然具有深遠的意義。