很有意思,給孩子講了幾年繪本,每次都感受不一樣,每天都有收獲。

最近給他講成語故事時,就感觸頗多,如果挑出來一些去寫,可以寫個系列。感覺我們的童年過了個寂寞,跟現(xiàn)在孩子比,我們那時候真的弱爆了。

其實有很多成語寓言故事,都會慢慢發(fā)展的和古代不太一樣,因為見識與眼界發(fā)生的變化,自然很多理解也有了偏差。

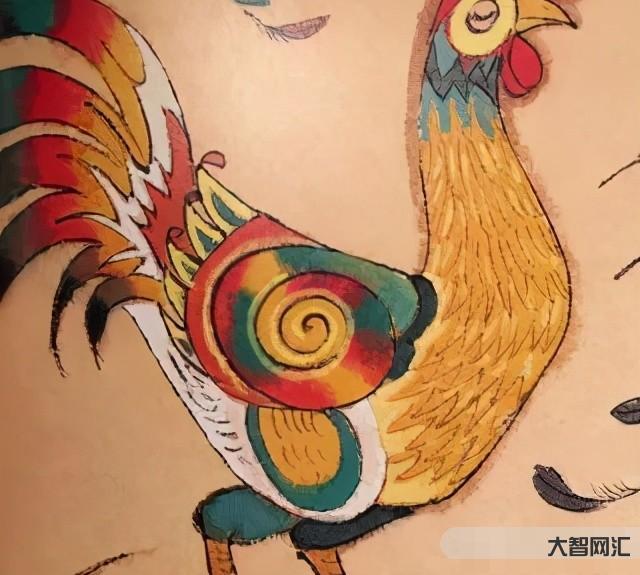

今天我們就聊聊這個被誤解的“呆若木雞”。

01

故事的詳情是這樣的:

在戰(zhàn)國時期,有一個叫做紀渻子的人,替齊王訓練斗雞。

十天以后呢,齊王就問他,“雞馴好了沒有?”

馴雞的人說,“大王,因為雞還在虛張聲勢,而且有狂傲的樣子,所以還不能斗。”

過了十天,齊王又問,紀渻子說:“不行。雞沒訓好,它一見對手,就躍躍欲試,沉不住氣。”

又過了十天,齊王又來問紀渻子,他回答說:“不行,還是怒目凝視,有盛氣凌人的態(tài)度。”

再過了十天后,齊王已經(jīng)不抱希望了。沒想到紀渻子卻回答:“大王,差不多了,因為雞聽到敵人的聲音沒有反應,看上去好像一只用木頭做的雞,這時他的斗志已經(jīng)達到完美的境界,其他的雞沒有敢應戰(zhàn)的,一看見它就嚇得敗退了。

我相信你讀完故事原文,一定會想之前自己的理解怎么和這個故事意思完全相悖?

02

這里的“木雞”之“木”,并不是“呆滯”的意思,是“拙”的意思,很有老子“大巧若拙”的意味。

這個“拙”是如何養(yǎng)出來的呢?前十天去掉驕矜之氣,之后十天做到不被外物所奪,再之后做到不動心,最后去掉“斗雞之勢”,可謂老子之“眾人昭昭,我獨昏昏;眾人察察,我獨悶悶”。

到了這個境界,已經(jīng)精神內(nèi)守,不為外境所奪,與道合一,以無斗之心斗之。

這個故事也被收進了《莊子達生》這本書里。在莊子看來,越是無用的東西,越有用。

其實這點跟我們今天講的這個故事有異曲同工之妙。這個故事是在告訴我們大智若愚的道理,真正有大智慧的人可能表現(xiàn)得會有點愚鈍。

所以在古代,“呆若木雞”這個成語不僅是形容斗雞訓練有素的最高境界,還形容人鎮(zhèn)靜自若、態(tài)度穩(wěn)重,是一個褒義詞。

而我們現(xiàn)代理解的這個詞確是一個貶義詞,你去百度查閱的時候,都這樣解釋:死板板的,好像木頭雞一樣。形容因恐懼或驚訝而發(fā)愣的樣子。

03

隨著時代變遷,詞意完全改變,但是反過來想想,原文意義的深度,本就是你用現(xiàn)象是無法解釋和理解的。

所以有時候我們?nèi)タ匆恍┤耸挛锏臅r候,也不能單純地去從外相而定,其背后的深意,真實的東西又是什么呢?是需要用心和神去領會的,但它字面意思也有它的道理。

孩子的讀物,還原了最真實的內(nèi)容,是為了給每一位讀者傳達最初的內(nèi)容,可以讓每個人思考出不一樣的、適合自己的邏輯。

所以我在和孩子交流閱讀時,盡量做到不干擾。

不論我們輸入什么內(nèi)容,不是它的數(shù)量,關鍵在于每個人的吸收和自己的主動思考。

在讀完這些和現(xiàn)代詞意不一樣的詞語時,我會給孩子把現(xiàn)在人的理解也分享出來,但從不強加給他哪個是對的,哪個是錯的。

課堂里,有標準答案,而我們回到家,看課外書或去外面與人相處,我們不去定義任何的東西是怎么樣的。

你的理解、你的思考是基于你自己的經(jīng)歷和學識來的,無關對錯,只要相應、只要自己能夠更好地發(fā)展,就OK。

很開心無論每次自己看書、學習,還是陪伴孩子閱讀、做游戲和其他事情,都能自我思考出很多東西,并且孩子也會把他的思考分享給我。

而我再進行輸出,這樣做個很有效的閉環(huán),反而成了我成長的助力器。

呆若木雞不論它的木是最高境界還是笨拙,我們都能從其中感受不一樣的理解和智慧,因為不論孩子還是自己,又多了一次自我思考的機會。

其實成長融在生活的點滴里,無須刻意,它是自然發(fā)生的。