作為三國文化的承載地之一,沿街坐落著各類結構各異的古代建筑物。

放眼望去,幾乎沿街每個店鋪內,都錯落有致地擺放著帶有三國元素的紙扇、雕像、書籍等等商品,整個街道都充斥著極其濃厚的歷史人文氣息。

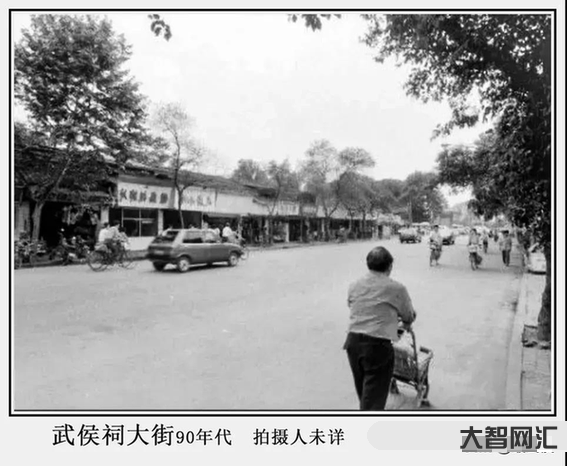

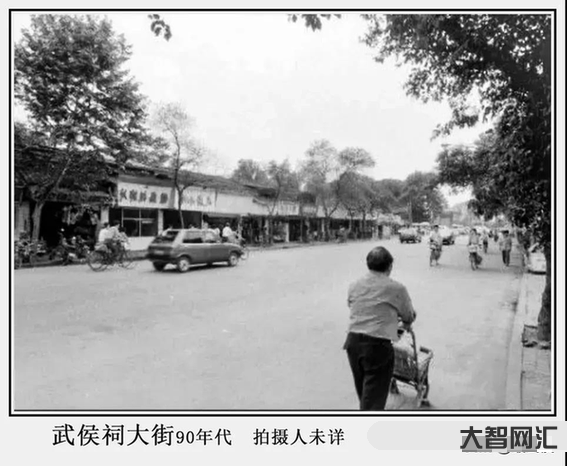

即使是很多成都本地人都不知道,相比起源遠流長的武侯祠,武侯祠大街僅僅只有30多年的歷史。它是由老車站街、新車站街、南郊路、澄清街、川藏公路初始段等幾段道路逐漸演變形成的。

1968年,南郊路、老車站街、新車站街、澄清街、川藏公路起始段,連同橋南正街、漿洗上街的一小段曾被更名為解放南路。

1981年地名普查時,因街旁有馳名中外的名勝古跡武侯祠,解放南路中的原南郊路、老車站街、新車站街、澄清街和川藏公路初始段四街一路段合并被命名為武侯祠大街。

20世紀90年代起,武侯區將武侯祠大街兩側改建為仿古建筑,并在街口修建了標志性建筑——仿漢闕立柱,武侯祠大街逐漸有了今天獨具特色的雛形。

2012年,武侯區對武侯祠大街實施外立面整治,通過對其背景文脈的梳理。

將街道按“千秋序曲”“蜀漢禮儀”“萬里古道”三個部分進行打造并一直沿用至今,使其風貌與區域歷史文化相輔相成,貫通古今。

“千秋序曲”指南河橋-俗稱彩虹橋至太成賓館段,為明清民居風格與現代建設融合,翼角起翹,花格窗是這一段最吸引人眼球的地方,于細微處體現出川西地區的人文氣息與地域特色。

“蜀風禮儀”指太成賓館至欽善齋食府路段,其建筑風格為西蜀地域特色,以蜀漢禮儀文化為主線,通過雕塑、壁畫等建筑元素串聯故事,形象地展現蜀國當時的繁榮景象。

“萬里古道”是指欽善齋食府至高升橋一段,是藏漢融合之路的川藏路起點,是古蜀先民文化遷移的必經之路。

該段建筑風格以西蜀建筑為主,融合各民族建筑風格,青灰、冷灰、朱紅、暗紅、淺黃等色彩的運用,使得這一段建筑顯得豐富而多元。

如今,每每逢年過節,成千上萬的游人都會走進這條匯集絲路古道文化、三國蜀漢故事及川西民居特色的復古“老”街,逛錦里、觀大廟會、游喜神方、祭拜蜀漢英雄。

它以濃厚的歷史底蘊吸引著來往的游人,但誰又能想到,這條復古“老”街的歷史其實還不足百年。