加強檢查監督 加強土地動態檢查的有效性

為全面加強對建設用地批準后開發利用全過程的監督,企業投資服務部近日組織對今年以來提供的建設用地進行了動態土地利用檢查。

本次檢查充分依托土地市場動態監測監督體系,通過預警提醒、竣工申報、現場驗證、跟蹤管理、竣工驗收等手段,動態檢查酒泉經濟開發區今年以來提供的55塊建設用地的開發利用情況。檢查重點包括四個方面:土地出讓金支付、土地交付確認、開工階段和竣工階段。

通過對土地利用的動態檢查,對建設用地的開發利用進行審批和監督,可以督促土地使用單位按照合同規定的條款、約定的開放、竣工時間等相關指標按時完成建設項目,有效消除閑置低效土地利用,促進土地資源的節約和集約利用。今后,我單位將規范土地利用動態檢查,加強建設用地批準后的規范化管理,做到橫向到邊、縱向到底,不留死角。

圖文:劉國瑞李亞犁審核:王建兵:

終審:王克文制:王曉明

編輯:王強滕豆

一年只拍三次“五道紅線”后,樓市迎來了殘酷的洗牌

這句話在中國幾乎已經成為共識——

房地產的黃金時代已經結束。

雨露都沾著躺著賺錢的日子一去不復返,取而代之的是劇烈的碰撞和分化。

地區、城市、豪宅、房地產企業和房地產企業之間存在冷熱不均。

房地產市場的每一次調控都像一次大洗牌,加劇了這種分化和不安。

但是趨勢是不可阻擋的。

一年只拍三次地?樓市山雨欲來?

牛年一開始,樓市就傳來了重磅消息。

2月24日,土地市場動態監測監管系統通知在房地產圈迅速傳播。核心關鍵詞是“一年三次”和“兩集中”——

“一年三次”:原則上,國家重點城市土地出讓一年不超過三次。

“兩集中”:集中發布轉讓公示,集中組織轉讓活動。

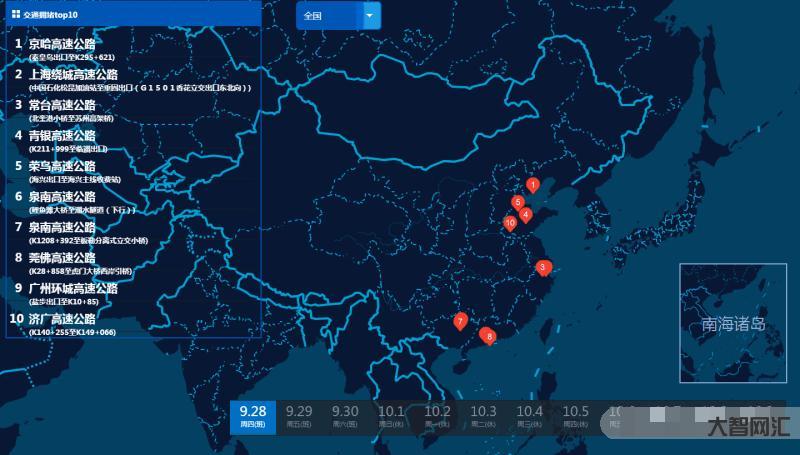

按照慣例,所謂重點城市有以下22個一二線城市——

這一消息的傳播影響很大,很快青島、鄭州、天津等城市就陸續出臺了相關文件,其他城市的公告估計也在路上。

以前地方賣地一年四季都可以;現在這些城市一年只能賣三次,必須“完全透明”。難怪被業內人士稱為——

土地供給側歷史性改革。

這一政策對房地產行業的影響不亞于去年的“三道紅線”。

如果說三條紅線是房地產行業的金融側改革,那么從融資端口調控和限制行業杠桿。那么集中供地就是房地產行業的供給側改革,從投資端口調控土地溢價,最終影響房價。

當然,首當其沖的是房企。

土地是房地產行業的重要生產資料,土地市場一直是房地產市場的重要晴雨表。過去,土地供應相對分散,土地供應全年在各個時間和城市。

政策出臺后,這22個城市將在一定時間內集中供地。假設3、6、93個月分別集中供地一次,每次平均1300塊土地,每個城市平均59塊土地。

這樣,每一次征地都是所有房地產企業的“爭奪戰”,由于土地供應集中,對優質土地的競爭將更加激烈。

此外,這對房地產企業的發展團隊提出了更高的要求。在短時間內徹底研究1000多塊土地是不現實的。如何快速做出決定至關重要。

對小房企來說,一旦拿錯地,很可能是致命的打擊。

更重要的是,由于小型房地產企業的財務實力較弱,它們沒有競爭力。用櫻桃大房子的話來說,即使50塊土地一次出來,如果全國100強房地產企業都去搶,小房地產企業甚至不能喝湯。

對于中小房地產企業來說,這是一個悲傷的消息。

五條紅線,雪上加霜

一個明顯的趨勢是——

我們正在進入“空城”時代。

房子越來越多,但人越來越少。如果按照2019年人均40多平方米的居住面積,中國的房子就夠了。

然而,全國各地的房屋仍在崛起,開發商仍在攻城略地,重點城市的房價依然如火如荼。

近年來,爆炸性的房地產企業越來越多,未完成的房地產一個接一個,沒有人愿意看到中國最大的財富沉淀池一夜之間崩潰。因此,自2016年以來,住房投機已成為房地產市場的主要基調。

這兩年,這種趨勢越來越明顯。2020年最后一天,兩條紅線從天而降。

第一條紅線是“房地產貸款比例”:大銀行不得超過40%,中銀行不得超過27.5%,小銀行不得超過22.5%,縣農村合作醫療機構不得超過17.2%,鄉鎮銀行不得超過12.5%。

第二條紅線是“個人住房貸款比例”:大銀行不得超過32.5%,中銀行不得超過20%,小銀行不得超過17.5%,縣農村合作醫療機構不得超過12.5%,鄉鎮銀行不得超過7.5%。

這是砸房地產市場的重錘。打蛇打七寸,信貸是房地產市場的七寸。可以說,近年來,銀行貸款是房價上漲的最大動力之一。

長期以來,房地產也流傳著“長期看人口、中期看土地、短期看金融”的說法。一旦失去信貸支持,進入房地產市場的資金將不可避免地減少,高房價將成為無源之水。

卡緊銀根是為了準確調控樓市,讓新的貸款資金更多地流入實體經濟。

早些時候,“三條紅線”突襲房地產市場,一批以高負債、高杠桿著稱的房地產企業被套上了緊箍咒,不得不走上減債之路。

換句話說,在此之前,房地產市場已經有了“五條紅線”。房地產企業、銀行和購房者三股房地產市場實力緊密相連。

在“五花大綁”下,中國樓市迎來了強調控制的時代。

但事實上,這些紅線對房地產市場的影響并不均勻。

對銀行的“兩條紅線”,對中小型銀行的監管要求遠高于大型銀行。這樣,大、中、小城市的抵押貸款利率將變得更加不同。出于風險考慮,銀行將在房地產市場風險較低的城市投資更多有限的信貸。

面向房地產企業的“三條紅線”使得大多數資金實力弱、融資成本高、抗風險能力差的中小房地產企業更難融資。

這一政策直接將一、二線城市轉變為大型房地產企業的集中戰場。資金實力不足的中小型房地產企業要么被“擠”到三、四級城市,要么成為大型房地產企業的附庸。

數據顯示,2019年,共有400多家房地產企業宣布破產,其中大部分是集中在三四線的中小房地產企業。

大多數中小房地產企業,很快就能感受到雪上加霜的切膚痛。

在環京大跌的背后

冰凍三尺,不是一天之寒。

在過去的十年里,它被稱為房地產市場的“黃金時代”,無數人在這種鋼筋混凝土中實現了財富的裂變,甚至是階級的飛躍。開發商、投機者甚至普通購房者都感受到了這股巨大的浪潮。

但是這樣的時代已經一去不復返了。

環京,就是其中的代表。

自2015年北京房價上漲周期啟動以來,無數投機者開始布局以燕郊為首的北京周邊房地產市場。此后,北京房價飆升,北京周邊房價也隨之上漲。

在燕郊,平均價格從最初的9000元/平漲到2017年4月的29000元/平。當時廣州一線城市的房價只有2.8萬。

隨著河北廊坊的一紙限購令,這個被30萬“北漂”稱為“睡城”的地方跌入了房價懸崖式下跌的寒冬。

不到一年,燕郊房價“腰斬”,2018年房價直接跌至每平方米1.7萬元,從此小打小鬧,再也沒有慢過來。

2021年1月,據北京中原市場研究部統計,北京周邊住宅市場(廊坊市區) 燕郊 固安 香河 石家莊 張家口)整體表現為環比量價下跌:

成交套數環比下降67%,同比下降3%。

北京周邊的失敗只是房地產市場轉折點的一個縮影。

2019年,一張截圖在網上流傳。圖為黑龍江小鎮鶴崗46平方米房價僅1.6萬元,相當于348元/㎡。

二線城市的房價普遍上漲到2萬/㎡在這種情況下,鶴崗總價超過1萬套的房子令人震驚和困惑。

鶴崗打破了房地產市場的神話。隨后,在過去的六個月里,天津、濟南、石家莊、唐山等城市,像鶴崗一樣,都感受到了房地產市場的寒冷。在天津,數據顯示,過去一年的二手住房上市趨勢正在下降,從2.4萬下降到2.29萬。甚至在熱門搜索中也下降了——

一平方米降價5000元,兩周降價72萬元,兩周降價4年前。

與此同時,在離鶴崗3000公里外的南中國,源源不斷的人蹲在售樓部搶房5000萬,未必能搶房。

越來越明顯的趨勢是——

中國房地產市場正在走向兩極分化,并在加速。

這種房地產市場的分化,反映在投資上,已經成為“投資但南宋地圖”的笑話。在一家機構的季度報告中,它非常直接地寫道——

“通過對上市公司地區風土人情的不斷實地考察,決定了我們的投資基本局限于南宋,從山海關到長江南。”

燃燒財經還統計,2020年上市公司數量排名前十的省份中南方省份占8家,上市公司數量占A股公司總數的60.5%,而北方省份僅占14.87%。

投資圈的笑話成了這個國家經濟現狀的真實反映。

一個明顯的趨勢是——

中國房地產正進入加速分化的時代。

城市正在分化。當天津的房價一夜之間回落到四年前時,杭州的房地產市場正在飆升;當鶴崗的房價跌到“卷心菜價格”時,深圳人仍在熬夜排隊搶5000萬套豪華住宅,可能無法搶到。

有城市一瀉千里,就有城市如日中天。

房地產企業也在分化。過去,高杠桿、快周轉、小股交易沖向規模的方式已經不可行了。在過去的3-5年里,規模擴大了10倍的黑馬幾乎不可能再次出現。

大魚吃小魚甚至大魚吃大魚的時代正在到來。

重復我以前的觀點:

對于中國樓市來說,不可避免的現實是,過去“一起漲,一起跌”的時代已經結束。

房地產市場上空的紅線越多,城市和房地產企業之間的差距就越大。

和其他行業一樣,房地產也籠罩著咒語——

“凡有的,還要加倍給他多余的;不,還要把他剩下的拿走。”