根據史書記載,林縣一直是個缺水的艱苦地方。從公元1436年到1949年,在長達500多年的歲月中,林縣發生過100多次自然災害,30多次因大旱絕收。

碰到旱災嚴重時,河水都干涸了,老百姓的莊稼基本上是顆粒無收,很多人因為吃不飽飯被活活餓死。

舊時代的林縣,流傳著很多令人心疼的傳說故事。據說,有一個老漢為了挑水,奔波一天去了很多的地方,好不容易挑回來了兩桶水,兒媳婦不小心打翻了,結果兒媳當天晚上就因為過于愧疚選擇了懸梁自盡。

在那個艱苦的年代,水比命貴,并不是單純的故事,而是令人心酸的苦難現實。

新中國成立之后,國家為幫助林縣百姓改善生活,先后修建了一些水利工程,在一定程度上,解決了用水問題,但還是沒有辦法解決大面積的灌溉問題。

1959年,林縣又遇到了極其嚴重的旱災,該縣境內原本有4條河流,因為這次旱情全部干涸。老百姓要想喝水,必須跑很遠的地方,才能勉強找到水源。

如果一直這么下去的話,會嚴重影響當地百姓的生活,甚至有可能因為缺水出現人員傷亡。

為解決飲水問題,林縣的領導們聚在一起,開了一個會議,經過商議后,大家一致認為,要想徹底解決水源問題,必須挖一個大型水渠,把水源豐富的漳河水,引到林縣來。

這個方法說起來簡單,可是做起來卻很難。當時,林縣面臨的問題,主要有5個。

第一,經費短缺,當時林縣的財政非常拮據,僅僅只有300萬元儲蓄金,即便是全部拿出來,也不足以修建大型水利工程。

第二,林縣糧食儲備短缺,全部加起來,也只有3000萬斤。老百姓連吃飽肚子都是問題,很難拿出足夠的精力去修建水利工程。

第三,林縣技術人員嚴重不足,當時整個縣城一共有28名水利方面的技術工作者,其中學歷最高的人,是中等技術學校的畢業生,技術水平相當有限,無法擔當重任。

第四,水源太遠,必須鑿出大量隧道,挖很遠的地方,才能引到足夠多的水,整個過程堪比傳說中的愚公移山。

第五,國家正處于特殊時期,長達三年的自然災害,給整個國家的經濟,造成了極大的沖擊。各個地區都需要中央支援,林縣基本上沒有辦法從國家層面申請太多的幫助。

即便如此,林縣領導和百姓還是堅持修建水渠。他們已經受夠了缺水的日子,大家都非常清楚,只有努力拼搏奮斗,才能徹底擺脫這種苦日子。不然的話,要一直煎熬下去。

為了解決那些棘手的問題,林縣百姓自立自強,沒有錢他們就出去打工,靠自己的辛勤勞動賺取錢財。

外出打工的青壯年,基本上都會把自己辛辛苦苦賺來的錢寄回來,讓縣領導當成修建水渠的工程經費。

沒有足夠的工具,他們就用土方法自己造。有資料顯示,林縣百姓為修建紅旗渠,自制了5100噸的水泥,還制造了14.5噸石灰。

因為物資短缺,林縣百姓當年連糞便都不舍得隨意丟棄,會專門收起來曬干,賣掉換成現金,彌補工程經費的缺口。

沒有優秀的技術人員,縣領導會不辭辛苦地外出請人,直到把專家請來為止。

從修建紅旗渠。到竣工,林縣百姓在物資短缺沒有先進工具輔助的情況下,鑿出了200多條隧道。

他們挖出來的土石,全部加起來,有2225萬立方米。這都是林縣百姓拼命挖出來的東西,整個工程沾滿了林縣百姓的血汗。

在修建紅旗渠的過程中,81名干部和群眾,因為遭遇事故,失去了寶貴的生命。其中,年齡最小的17歲,年齡最大的63歲。

在眾多犧牲者中,有一個人叫吳祖太,他是紅旗渠的總設計師。負責這個項目后,他不懼艱難險阻,冒著生命危險翻山越嶺,跟著大家實地勘探。

1960年,吳祖太因隧道裂縫掉土,冒險進入洞里觀察情況,結果被一塊巨石砸中要害,壯烈犧牲時,僅僅只有27歲。

林縣百姓為紅旗渠的修建,付出了如此大的代價。那么,建成之后的紅旗渠效果如何呢?

建國初期,林縣地區的畝產量,大約是100公斤。到了1991年時,當地的糧食產量已經飆升到了476.3公斤。

通水40多年以來,紅旗渠為當地百姓引水超85億立方米,灌溉面積累計起來高達8千萬畝次。

經濟學家曾進行過一次統計,結果大家驚訝地發現,紅旗渠建成后,為當地創造的經濟效益,至少有17億元,遠超當年的投入。

從數據來看,紅旗渠的修建,是一個功在當代,利在千秋的明智選擇。更重要的是,以紅旗渠為核心的奮斗精神,不僅改變了當地百姓的生活狀態,也鼓舞了無數中華兒女。

紅旗渠的竣工,是人與自然的抗爭,它是中華兒女刻在太行山上的不朽豐碑。這種艱苦奮斗,無私奉獻的精神,不僅成了林縣百姓引以為傲的傳家寶,也成了后人不斷拼搏的原動力。

改革開放以后,林縣百姓繼續發揚紅旗渠精神,把原本貧窮的林縣,變成了一個現代化的新興城市。

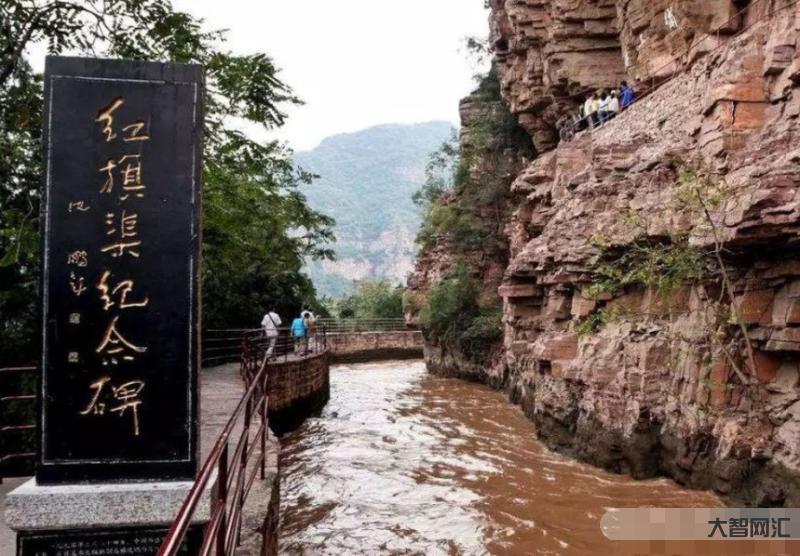

林縣領導為進一步弘揚紅旗渠精神,將它打造成了旅游景區。各地民眾經常千里迢迢跑來參觀,親眼見證這個人工開創的奇跡。

時至今日,紅旗渠已經不再是一個單純的水利工程了,它已經成了中華民族的重要符號,值得我們銘記和傳承。

張棟梁鄭合惠子落選-爾冬升瞎,吳鎮宇氣笑了,何洛洛好“裝”,鄭合惠子是沒充錢嗎?

張棟梁鄭合惠子落選-爾冬升瞎,吳鎮宇氣笑了,何洛洛好“裝”,鄭合惠子是沒充錢嗎? 探索加密通信工具:《Telegram》的興起與安全特性-深入解析《Telegram》的加密機制與全球用戶增長趨勢

探索加密通信工具:《Telegram》的興起與安全特性-深入解析《Telegram》的加密機制與全球用戶增長趨勢 NVIDIA官網探秘:顯卡、驅動與游戲技術的新篇章-深入解析NVIDIA官網:最新顯卡技術、驅動更新與游戲優化

NVIDIA官網探秘:顯卡、驅動與游戲技術的新篇章-深入解析NVIDIA官網:最新顯卡技術、驅動更新與游戲優化 比瑞吉貓糧深度評測:品質與口碑如何?-比瑞吉貓糧的用戶體驗與營養價值分析

比瑞吉貓糧深度評測:品質與口碑如何?-比瑞吉貓糧的用戶體驗與營養價值分析 奶粉品牌大比拼:尋找不上火的最佳選擇-深度解析:哪些奶粉品牌真正做到了不上火

奶粉品牌大比拼:尋找不上火的最佳選擇-深度解析:哪些奶粉品牌真正做到了不上火 守護綠色家園:倡導環保行動的手抄報設計-通過創意手抄報普及地球保護與可持續發展理念

守護綠色家園:倡導環保行動的手抄報設計-通過創意手抄報普及地球保護與可持續發展理念 雷軍:看完車展很絕望-雷軍全款購買理想汽車,網友:雷總應該分期,這樣購車壓力小一點

雷軍:看完車展很絕望-雷軍全款購買理想汽車,網友:雷總應該分期,這樣購車壓力小一點 網購迪士尼套餐最終民警護送入園-網購迪士尼套餐最終民警護送入園,女子稱遭網店欺詐威脅

網購迪士尼套餐最終民警護送入園-網購迪士尼套餐最終民警護送入園,女子稱遭網店欺詐威脅